MA FINO A QUANDO?

Il lavoro e le sue disuguaglianze

Il mondo del lavoro è la patria delle disuguaglianze: maschi contro femmine, impiegati contro top managers, dipendenti contro collaboratori, ce n’è per tutti i gusti, soprattutto dopo l’avvento della globalizzazione e della delocalizzazione. E questo è vero in tutte le fasi del mercato, sia quando l’economia va bene, sia quando siamo in recessione; cambiano solo le dimensioni del fenomeno, ma la tendenza di fondo ormai è ben consolidata.

L’Istat, con il suo Rapporto BES – Il benessere equo e sostenibile in Italia, è una fonte preziosa di dati su questo fronte e consente un’analisi approfondita non solo a livello corrente, ma anche nella forma dinamica di analisi delle tendenze in corso.

Tasso di Occupazione

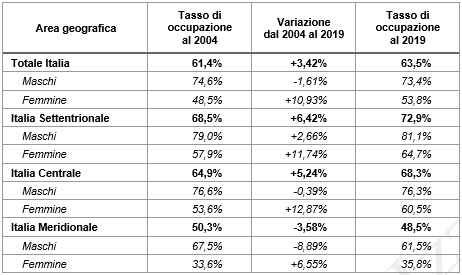

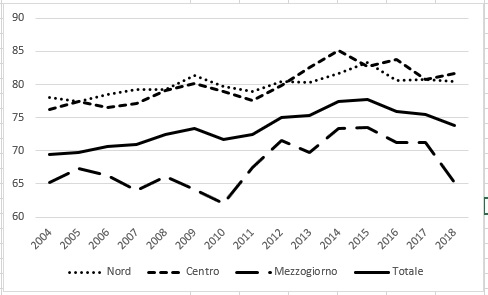

Il tasso, presentato nella tabella e nella figura, fa riferimento alla percentuale di occupati della popolazione con età compresa tra i 20 e i 64 anni, rispetto all’intera popolazione di tale età.

Già da questo primo raggruppamento possiamo cogliere almeno un elemento di disuguaglianza, quello relativo all’area geografica di appartenenza. Possiamo osservare innanzi tutto che il tasso di occupazione, a livello aggregato nazionale, continua ad essere basso: a fronte di un 61,4% del 2004 (che significa che 61 gli individui, con età compresa tra i 20 e i 64 anni, risultavano occupati per ogni 100 individui di quella classe di età) il tasso è salito al 63,5% nel 2019. L’incremento complessivo del quindicennio è stato pari al 3,4%, che sembra essere poca cosa, considerando che un individuo su tre in età lavorativa non era e continua a non essere occupato.

Ma questa è solo la premessa. I due punti centrali della disuguaglianza relativa all’occupazione riguardano la scomposizione per area geografica: il tasso di occupazione del Nord è migliore di quello dell’Italia centrale; ma è soprattutto l’Italia meridionale a soffrire di una carenza strutturale di occupazione, con un tasso che, già partendo ben sotto la media nazionale (50,3% nel 2004, contro la media del 61,4%) riesce persino a diminuire dopo quindici anni (arrivando al 48,5% nel 2019, con un calo del 3,58%, contro il 63,5% della media nazionale). Ovviamente non si conosce il tasso di occupazione in nero, dove i lavoratori sono sfruttati, mal pagati e in condizioni, a volte, anche di lavoro malsano.

Tasso di mancata partecipazione al lavoro

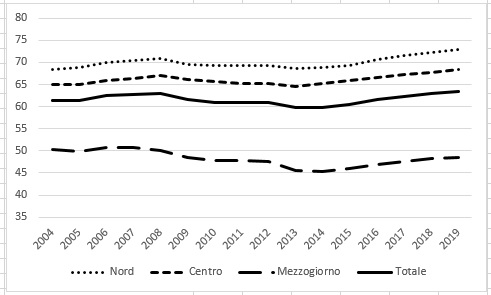

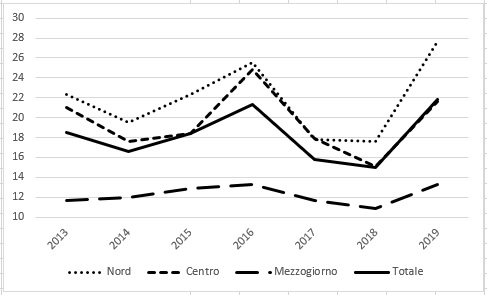

Proseguiamo col Tasso di mancata partecipazione al lavoro, vale a dire, col rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi “disponibili” (cioè, le persone che non hanno cercato lavoro, ma sono disponibili a lavorare) e la somma di forza lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi “disponibili”, riferito alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 74 anni.

Le disuguaglianze che emergono dal tasso di mancata partecipazione al lavoro confermano quelle precedenti (genere e area geografica, dove le donne e il meridione pagano uno scotto ben superiore alla media nazionale) con una caratteristica specifica: presentano un andamento più articolato nel tempo, con una tendenziale stabilità nei primi cinque anni (intorno al 15% a livello aggregato), un progressivo incremento fino al 23% del 2014 e un successivo calo nei cinque anni successivi, fino a tornare al 19% del 2019. Le variazioni riguardano i dati del Nord e del Centro, mentre ancora più articolato è stato l’andamento dei tassi dell’Italia meridionale, posizionati sempre, però, ben al di sopra del valore medio nazionale.

Trasformazione da lavori instabili a lavori stabili

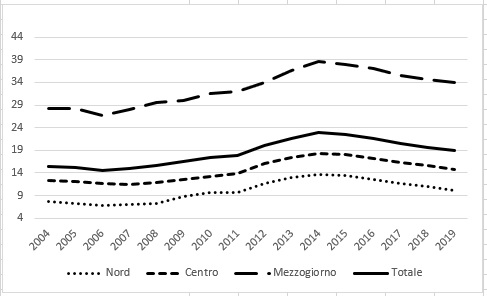

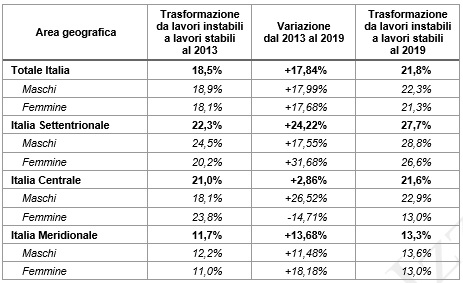

In termini di sviluppo dinamico del paese, il tasso di trasformazione da lavori instabili a lavori stabili ci indica quanto sia ampio il passaggio da lavoro instabile (vale a dire l’attività svolta dai lavoratori dipendenti a termine e dai collaboratori) a lavoro stabile (vale a dire il rapporto a tempo indeterminati). Il rapporto è calcolato, su base annuale, sul totale degli occupati in lavori instabili.

Parlare di ampiezza della trasformazione appare alquanto velleitario: c’è, in effetti, un movimento di maggiore stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma la velocità del cambiamento appare piuttosto limitata (senza dimenticare che i dati sono fermi al 2019, prima, quindi, della pandemia e dei devastanti effetti economici e occupazionali che ha comportato).

A livello aggregato stiamo parlando di un +21,8% di passaggio da lavori instabili e lavori stabili nel 2019, in crescita del 18% rispetto al 2013, ma, come vedremo, i numeri di partenza sono ancora troppo piccoli per esultare per un vero processo di deprecarizzazione dei rapporti di lavoro. Sono, però, da segnalare alcune particolarità. Innanzi tutto, sia a livello aggregato nazionale, sia a livello geografico esiste una minore distanza e un andamento simile tra la trasformazione maschile e quella femminile. Come al solito è l’andamento dell’area meridionale del paese che continua ad accentuare un appiattimento. È anche da segnalare l’andamento anomalo che emerge nell’area centrale del Paese, dove il miglioramento della tipologia dei contratti maschili è decisamente migliore di quella dei contratti femminili, invertendo la situazione del 2013, dove la trasformazione verso contratti stabili del personale femminile era migliore di quella maschile, per allineare i dati del 2019 all’andamento nazionale.

Contratti precari da almeno 5 anni

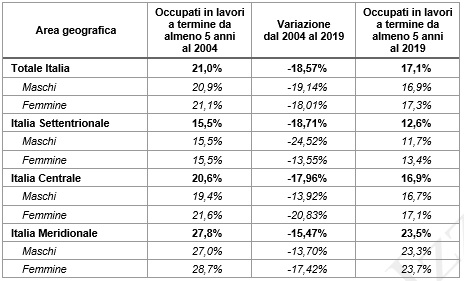

Concentriamoci, a questo punto, sul lavoro a termine e cerchiamo di capire se il lavoro instabile (a tempo determinato e di collaborazione) abbia radici profonde oppure no; vediamo, in realtà, quale sia il peso dei contratti precari da almeno 5 anni, per verificare se esista, almeno nel lungo termine, un percorso di stabilizzazione del rapporto.

Anche in questa analisi, finalizzata alla verifica di un processo di stabilizzazione, vediamo una particolarità, rappresentata da un diffuso percorso di riduzione del peso di questa componente: i lavoratori a termine di “lungo corso” tendono a diminuire, tra il 2004 e il 2019, mediamente del 19% (ma con punte del 25%), distribuite sia per area geografica sia per genere degli occupati.

Questo può segnalare solo due alternative: i lavoratori instabili ottengono alla lunga un contratto a tempo indeterminato, oppure, in antitesi, i datori di lavoro cercano di non protrarre oltre nel tempo il contratto con i loro dipendenti. In effetti dobbiamo ricordare che il tasso presentato nella tabella rappresenta il peso del numero dei lavoratori a tempo determinato con almeno 5 anni di persistenza del rapporto sul totale dei lavoratori a tempo determinato; quindi si sta solo riducendo il peso dei rapporti consolidati nel tempo, ma non è chiaro dove essi vadano, se verso l’occupazione a tempo indeterminato, verso la disoccupazione oppure verso l’inattività. Per quei lavoratori che, dopo anni di contratti precari, vengono messi alla porta, il rischio di non rientrare nel mondo del lavoro è elevato e tutto questo rende la loro vita precaria e difficile.

Incidenza dei lavoratori dipendenti con bassa paga

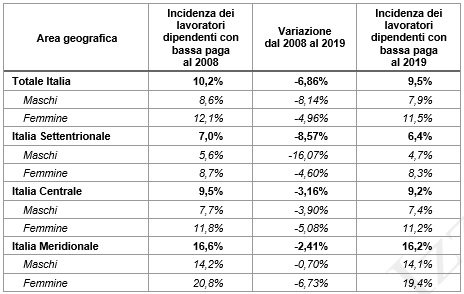

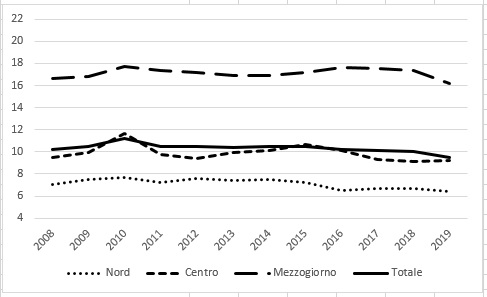

Affrontiamo, a questo punto, il tema della remunerazione del lavoro. La prossima tabella e il grafico mostrano i dati e l’andamento dal 2008 al 2019 dell’incidenza dei lavoratori dipendenti con bassa paga.

Per iniziare occorre chiarire cosa si intenda per “bassa paga”; viene definita bassa la retribuzione oraria che risulti inferiore ai due terzi di quella mediana. Tanto per intenderci, vediamo nel dettaglio. Nel 2019, la retribuzione mediana era di 11,25 €/ora; i 2/3 di tale valore era 7,50 €/ora. Questo significa che tutti i rapporti che determinano una remunerazione inferiore ai 7,50 euro l’ora sono considerati a paga bassa. Sempre per cercare di chiarire il concetto e rimanendo sui dati reali possiamo dire che non ci sono settori che manifestino una situazione di bassa paga nel loro insieme; per cui è evidente che questa caratteristica dipende fortemente dal singolo rapporto lavoratore-datore di lavoro e dalla tipologia di azienda e settore di appartenenza. Molti datori di lavoro pagano i loro collaboratori in modo non adeguato perché bassa retribuzione porta anche bassi contributi e, quindi, bassi costi aziendali.

Quello che possiamo vedere, a livello aggregato, è una sostanziale stabilità nelle dimensioni del fenomeno, con un accenno al peggioramento (aumento dell’incidenza di lavoratori dipendenti con bassa paga sul totale) nei primi tre anni del periodo e poi una lieve ma progressiva riduzione, accentuata nel 2019. Stiamo parlando di valori che si aggirano intorno al 10% (il 10% dei lavoratori dipendenti percepisce una remunerazione oraria inferiori ai 2/3 della mediana) a livello aggregato; meglio vanno le remunerazioni dei lavoratori settentrionali, poi quelli dell’Italia centrale e, ancora una volta, ultimi i lavoratori meridionali; ovunque e sempre migliore è la remunerazione oraria dei maschi rispetto a quella delle femmine.

Occupati sovraistruiti

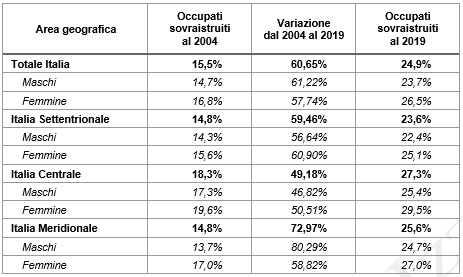

Proseguiamo la nostra ricerca dei temi di disuguaglianza affrontando la quota di Occupati sovraistruiti, vale a dire la percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati.

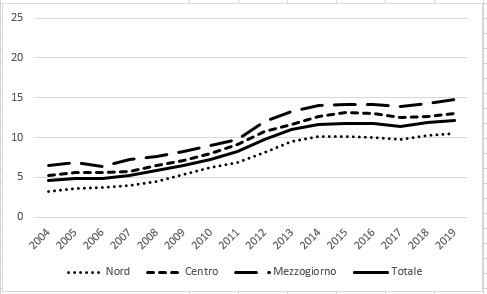

Il tema degli occupati sovraistruiti è un tema preoccupante, perché mette in evidenza tutte le difficoltà esistenti per la ricerca di un lavoro, al punto tale da doversi accontentare di un tipo o di un livello occupazionale più basso rispetto alla potenzialità del lavoratore. Questo indicatore segnala un nuovo livello di preoccupazione; come possiamo osservare dalla figura le curve sono tutte inclinate positivamente, il che significa che il tasso di sottoutilizzo del capitale umano è alto e cresce ulteriormente nel tempo. Questo comporta un legame stretto tra una bassa paga e un lavoro spesso precario.

Le domande che sorgono spontanee sono: con quale motivazione un lavoratore sovraistruito riesce a rimettersi in gioco, quando il suo impegno non viene mai premiato e considerato? Ma anche, la situazione psicologica e psicofisica di queste persone non può essere compromessa? E poi, quali stimoli vengono offerti a queste persone se non l’anonimato di un lavoro banale? Non è forse una nuova forma di schiavitù quella a cui siamo ormai di fronte?

Già nel 2004 il tasso nazionale di occupati sovraistruiti era evidente (circa un individuo su sei era sottoutilizzato, con punte che, nell’Italia Centrale, arrivavano al 18%); ma da allora la situazione non è migliorata e la situazione al 2019 era decisamente peggiorata con un tasso nazionale aggregato del 25% (1 individuo su 4 era sottoutilizzato!!) e con punte che, sempre nell’Italia centrale, superava il 27%. Degni di attenzione sono anche i tassi di crescita dei valori nei quindici anni dell’indagine, che si collocano nell’ordine del 60%, ma, in alcuni casi, superano anche l’80%.

Part time involontario

Un indicatore complementare a quello degli occupati sovraistruiti è quello del Part time involontario, vale a dire la percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati.

Se appare chiaro l’argomento di cui stiamo trattando (il part time accettato perché il lavoratore non riesce a trovare niente di meglio) chiare non sono le motivazioni sociali per cui sul mercato del lavoro crescono le offerte di lavoro a tempo parziale. È vero che, per il datore di lavoro costano meno, ma riteniamo che il part time, offerto anche a chi vorrebbe fornire un apporto più continuativo e, quindi, costruttivo e partecipativo per l’azienda, comporti, per il datore di lavoro, un accontentarsi a quanto ritiene di potersi permettere in termini economici, senza considerare quanto rinunci in termini di capacità lavorativa e collaborazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Così come per il tasso degli occupati sovraistruiti, anche per il part time involontario colpisce l’alta velocità di crescita. Nel dettaglio, l’incidenza del part time involontario è cresciuta di cinque terzi nel corso degli ultimi quindici anni, con tassi che superano il 200% nell’Italia settentrionale, ma anche, udite udite, con un tasso contenuto (appena il 100%!!!) per il tasso femminile dell’Italia meridionale.

In ogni modo, i dati del 2019 mostrano valori superiori al 12% come media nazionale, con differenze sensibili tra occupazione maschile (sempre inferiore al 10%) e femminile (mai inferiore al 17% e con punte oltre il 24%) e con incidenza territoriale che, ancora una volta, vede messa meglio l’area settentrionale, davanti all’area centrale e con l’area meridionale che chiude la classifica. In generale, ma anche a livello geografico, gli indici sono aumentati fino al 2014, per poi stabilizzarsi sui livelli raggiunti.

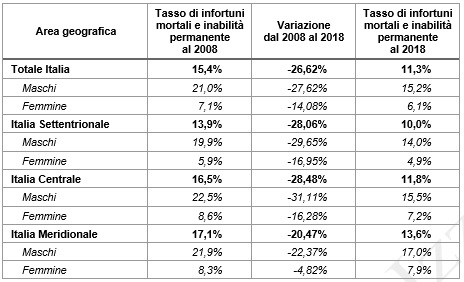

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente

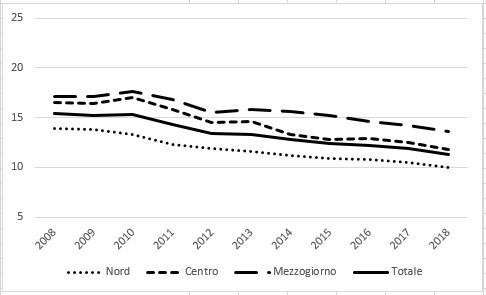

Un segnale positivo, finalmente, giunge dal Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente, che mostra un lento, ma progressivo calo dei valori nel tempo.

Il valore nel tempo, dal 2008 al 2018, è costantemente in calo ed è presente sia in tutte le aree geografiche, sia per genere. La riduzione più contenuta dei tassi di infortuni mortali femminili dipende dal fatto che i valori puntuali sono bassi e, quindi, si muovono con una velocità ridotta. I tassi non sono percentuali, ma si riferiscono a 10.000 occupati.

Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli

Altro argomento interessante in tema di disuguaglianze tra i sessi è quello relativo alla maternità, specie se con figli piccoli. Il Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli riguarda, appunto il tasso di occupazione delle donne con età compresa tra i 25 e i 49 anni, con almeno un figlio in età 0-5 anni sul tasso di occupazione delle donne dello stesso intervallo di età senza figli.

Molto interessanti sono i commenti ai dati espressi nel capitolo 3 del BES 2020: “La presenza di figli, soprattutto se in età prescolare, ha un effetto non trascurabile sulla partecipazione della donna al mercato del lavoro. Considerando le donne tra i 25 e i 49 anni, nel secondo trimestre 2020, il tasso di occupazione passa dal 71,9% per le donne senza figli al 53,4% per quelle che ne hanno almeno uno in età inferiore ai 6 anni. Il rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli (moltiplicato per 100) è inferiore a 100 (valore che si avrebbe nel caso di uguaglianza tra i due tassi) di circa il 25%” (appunto il 74,3% riportato nella tabella 75). E ancora “Lo svantaggio femminile si riduce all’aumentare del livello di istruzione: il rapporto supera quota 92 per le madri occupate con almeno la laurea rispetto alle occupate senza figli con lo stesso titolo di studio, si riduce a 75,8 per le occupate con titolo di studio medio mentre scende al di sotto della metà (48,3) per chi ha un titolo di studio basso.” Senza dimenticare, poi, che “riuscire a conciliare lavoro e tempi di vita è un obiettivo fondamentale per il benessere sia degli uomini che delle donne, ma nel nostro Paese si fatica a trovare un equilibrio. Tra le ragioni che complicano il raggiungimento di questo obiettivo vi è una ripartizione del lavoro domestico e di cura all’interno della famiglia ancora squilibrata a sfavore delle donne, che costringe più spesso a rimodulare le attività extradomestiche in funzione del lavoro di cura”.

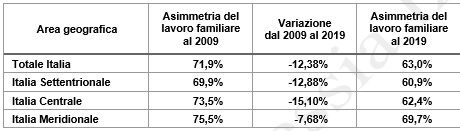

Asimmetria del lavoro familiare

Quello che abbiamo appena visto è quanto emerge dall’analisi dell’Asimmetria del lavoro familiare, intesa come tempo dedicato al lavoro familiare della donna i 25-64 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner, ambedue occupati.

I dati mostrano chiaramente che la maggior parte del lavoro familiare resta in capo alle donne: stiamo parlando del 63% a livello aggregato nazionale (che significa che il 63% del lavoro familiare viene svolto dalle donne e il 37% dagli uomini), con punte che raggiungono ancora il 70% nel Meridione. Il lato positivo, o almeno potenzialmente positivo, è dato dal deciso decremento del tasso di asimmetria (almeno il 12% in meno tra il 2009 e il 2019, anche se il tasso dell’Italia meridionale rallenta con maggiore fatica, con un -8% nello stesso periodo) rispetto agli stessi valori di dieci anni prima.

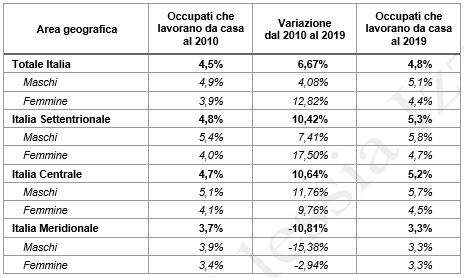

Occupati che lavorano da casa

Apriamo ora un capitolo complesso, quello degli Occupati che lavorano da casa. La complessità riguarda la reale differenza che si è verificata tra prima e dopo la pandemia da Covid-19.

Cerchiamo di spiegarci meglio. Fino al 2019, anno limite riportato nella tabella, la percentuale di occupati che avevano svolto il proprio lavoro da casa rispetto al totale degli occupati era tra le più basse d’Europa, con un 4,8% medio nazionale, meglio solo di Cipro e Romania, ma assai lontana dai Paesi Bassi, Svezia e Lussemburgo tutte oltre i 30 punti percentuali; anche la media UE era molto più consistente, con valori ben oltre il 15%.

Più che commentare i dati storici e le differenze per area geografica e genere, riteniamo che, visti i cambiamenti consistenti avvenuti a partire dalla primavera 2020, sia più opportuno anticipare alcune considerazioni da fare per quanto è avvenuto durante il lockdown pandemico, lasciando alla sintesi finale la formulazione delle caratteristiche ormai emerse di tale forma di lavoro e le considerazioni che occorrerà formulare per una corretta ed equa gestione del fenomeno.

Dicevamo, dunque, che l’Italia nel 2019 si collocava terzultima assoluta in Europa. Lo shock economico, però, avvenuto a seguito dalla pandemia da Covid-19 ha rimescolato le carte portando alla ribalta, anche in Italia, la possibilità dello smart working. Così nel secondo trimestre 2020, la quota di occupati che risultano aver lavorato almeno un giorno alla settimana da casa esplode al 19,3% (rispetto al 4,8% del 2019); per le donne la quota arriva al 23,6% contro il 4,4% del 2019.

È chiaro che il sistema ha dovuto fare di necessità virtù, mostrando una capacità di adattamento molto importante, ma anche tralasciando quasi tutte le regole del corretto impiego della flessibilità necessarie per una equa distribuzione di oneri e onori. Basti solo pensare (e lo approfondiremo successivamente), il sovraccarico che hanno avuto le lavoratrici con figli in età prescolare, ma anche con figli impegnati con la dad.

Pensiamo anche ai costi che le famiglie italiane hanno dovuto sopportare sia per lo smart working sia per la dad: ovvero l’aumento dei costi della bolletta elettrica, l’acquisto a volte anche di nuovi pc, la sottoscrizione di nuovi contratti internet più efficienti tali da supportare il lavoro contemporaneo di tre o quattro computer; tutti questi costi sono rimasti a carico delle famiglie, nessuna azienda e nemmeno lo Stato hanno risarcito le famiglie italiane dei danni e dei costi subiti. Tutte queste situazioni sono pesate sulle spalle delle donne, che hanno dovuto organizzarsi con il loro lavoro (magari lavorando prestissimo al mattino o tardi la sera quando i figli erano a letto) seguire i figli in dad ed aiutarli ad organizzarsi davanti a uno schermo che ha reso i rapporti sempre più difficili e la gestione dei modi e dei tempi assai differenti rispetto alle lezioni in presenza. Non sempre il bambino riesce ad intervenire chiedendo un’ulteriore spiegazione, quindi dover gestire anche le crisi di panico, di scarsa autostima e di difficoltà in genere. Tutto questo è ricaduto sulle famiglie che hanno tamponato, se è stato possibile, situazioni che potevano degenerare, aumentando il numero e l’intensità di problemi già esistenti.

Soddisfazione per il lavoro svolto

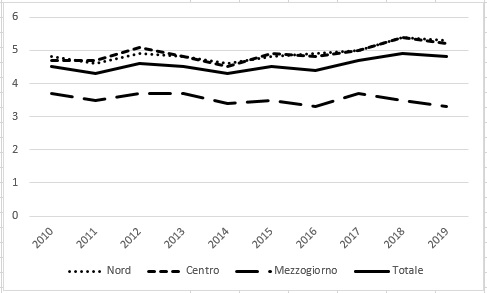

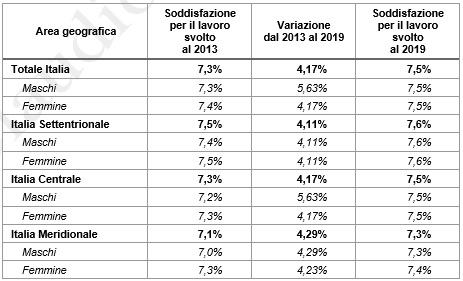

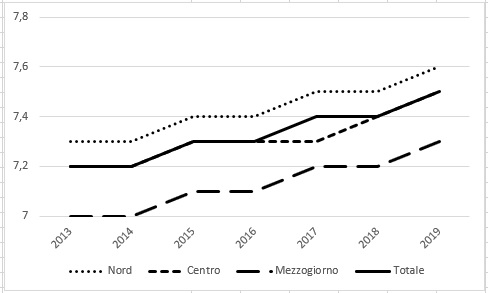

Concludiamo questa lunga analisi statistica riguardante il lavoro, alla ricerca delle aree di disuguaglianza esistenti, valutando due aspetti complementari. Cominciamo con la Soddisfazione per il lavoro svolto, vale a dire la media della soddisfazione per guadagno, numero di ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza casa-lavoro e interesse per il lavoro. L’indice può andare da 0 (assolutamente insoddisfatto) a 10 (estremamente soddisfatto).

I dati riportati nella tabella ed evidenziati nei grafici della figura mostrano una situazione tendenzialmente stabile, con piccoli movimenti marginali, sia a livello generale, sia per area geografica, sia per genere. Il grado di soddisfazione si colloca intorno al 7,5 su 10, lievemente meglio al Nord, lievemente peggio al Sud, senza alcuna variazione sostanziale tra maschi e femmine per tutto il periodo considerato.

Percezione di insicurezza dell’occupazione

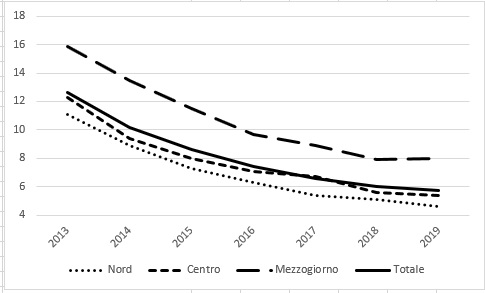

L’ultima analisi riguarda la Percezione di insicurezza dell’occupazione, espressa dalla percentuale di occupati che, nei successivi 6 mesi, ritengono sia probabile perdere il posto di lavoro attuale e sia poco o per nulla probabile trovarne un altro simile, sul totale degli occupati.

Ecco un altro indicatore che mette in evidenzia i timori derivanti dalla precarizzazione del lavoro e dalla sfiducia sulle prospettive occupazionali. È vero che l’indicatore sta subendo una costante e progressiva riduzione nei sette anni di analisi, derivante, presumibilmente, da alcuni segnali valutati positivamente, ma è altrettanto vero che la persistenza di valori positivi indica una percezione di insicurezza che, alla lunga, sta avendo effetti anche sulla qualità della vita in generale.

Nel 2013 in media, 1 lavoratore ogni 8 segnalava i propri timori sulla tenuta del sistema che riguardava il proprio posto di lavoro e la presenza reale di alternative adeguate. Sei anni dopo l’indicatore ha perso oltre la metà del proprio valore identificando il peso dei “preoccupati” intorno ad 1 ogni 20: un miglioramento significativo. I tassi di riduzione sono stati sostanzialmente identici in tutte le aree geografiche e per entrambe i generi, portando i valori al 2019 in una zona di maggiore tranquillità.

Certamente mancano i dati relativi al 2020 e al 2021; la pandemia e le ripercussioni economiche hanno determinato una crescita dei timori sulla tenuta del proprio posto di lavoro. Alla fine del secondo trimestre 2020, il peso di questi lavoratori è cresciuto decisamente, tornando al 7,8% (con un incremento del 37%) e, soprattutto, lasciando aperte prospettive di precarietà ritenute fortemente in crescita.